MENU

みらいシネマ アーカイブ

2025年8月16日(土)

映画

「あの日のオルガン」

トークショー

「あの日のオルガン」

トークショー

- 登壇者:

- 平松恵美子・大原櫻子

- ビデオ出演:

- 三浦透子

- 聞き手:

- 米岡誠一

- 司会:

- 古賀和子

- 写真提供:

- 大原櫻子事務所・パインズ

- 司会

- 皆さま、大変お待たせいたしました いよいよトークショーのお時間です。今日は「 あの日のオルガン」の平松恵美子監督と主演の大原櫻子さんをゲストにお招きしています。きき手はテレビラジオでおなじみのパーソナリティ米岡誠一さんです。では米岡さんにマイクをお渡しします 米岡さんよろしくお願いします。拍手でお迎えください。

- 米岡

-

どうも皆さん、こんにちは。米岡誠一です。よろしくお願いします。今日は外は35度ですけど、会場の中は涼しいですね。この涼しい環境の中ゆっくりトークショーをお楽しみいただきたいと思います。

僕は現在パーソナリティとしましては、九州沖縄八局ネットキーステーションに放送している「夜はモーレツ!!」でありますとか日曜日は「ボイスクラブ」といったような番組をやっています。番組の関係で音楽も大好きなんですが、映画もまた大好きでして、特に寅さんシリーズとかね、こういったものも大好きで実は今日ゲストにおいでいただいた平松恵美子監督は寅さんシリーズも助監督をやってらしたり、山田洋次さんとのコンビネーションで脚本もね、非常に素晴らしい脚本を書かれたりという監督でございます 。今日お話しできるの非常に楽しみにしております 。今日はトークショーの終了後に写真撮影フォトセッションを行いますのでトークショーの間の写真撮影はお控えをいただきたいと思います。さあそれでは早速ゲストのお2人をお招きいたしましょう。平松恵美子監督と大原櫻子さんです。大きな拍手をお願いします。

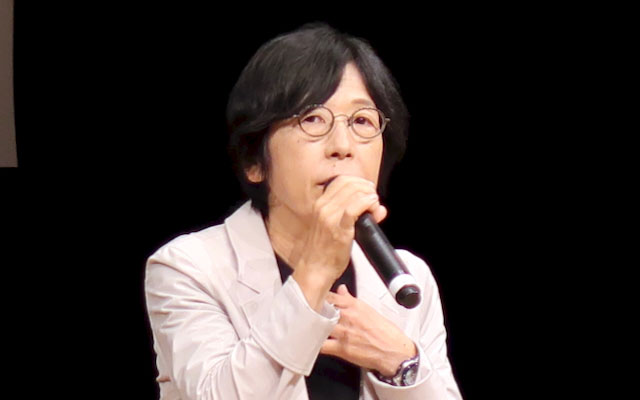

暑い中でお越しいただきましてありがとうございます。平松監督はグレーに近い白のジャケットで大原櫻子さんはカーキ色のワンピースとゴールドのパンプスをお召しになっておられます。僕はといいますと、半袖のジャケットに黒いパンツをはいておりますけども。はい。黄色の髪、これアッシュっていう最初は灰色だったんですけども、抜けてくるとこんな色になっちゃうんですよ。今頃 グレて黄色にするわけではないですから。といったようないでたちと格好でお届けしております。

あらためて平松監督にお伺いしたいんですが、この終戦から80年という年に戦争を考える上でとても重要なテーマを問いかけるような映画でしたけれども、この疎開保育園こういう実話を映画にしようと思ったきっかけはなんだったんですか?

- 平松

- 企画を持ってきてくださった方がいらっしゃいまして、原作のルポルタージュを読ませていただいた時にこんなことがあったのかって本当に素直に感動して、でしかも、決して明るい話じゃない、保母さんたちのすごく生き生きしている感じが今の保母さんたちへのものすごいエールにもなるし、と同時に子どもたちの命を預かる非常に大変な仕事なんだっていうことで命の大切さっていうことへもつながるということでものすごく共鳴を受けて、すぐお引き受けしました。

- 米岡

- それにしても子どもたちですから、一筋縄じゃいかないっていうか、みんな言うことを聞いてくれるわけでもないでしょうし、いろんなお子さんがいると思うんですけども、その辺のご苦労はどうだったんですか?

- 平松

- 私、実は映画デビュー作が犬が主役の「ひまわりと子犬の7日間」で、犬をなんとか乗り越えて二作目がこの「あの日のオルガン」なんです。子供が25人ぐらいいました。「二十四の瞳」ですら12人なのにそれをはるかに超える子どもたち。しかも低年齢の子どもたちがいっぱいて、「これどうすんの。なんでそんな大変な仕事ばかり引き受けるんだ」って言われたんですけど、ただ引き受けるときにすでに思ってたのは子どもたちになるべく芝居はさせない。そのままの状態にしておくっていうこと。であとは保母さんとの関係性で画面作り、芝居作りをしていくということ、もう保母さん役の皆さんにすべて委ねたという感じです。

- 大原

- 私の記憶だと照明部の力持ちのスタッフさんが子供3人ぐらいを持ち上げて遊んだり、保母役のみんなも遊んでいた記憶があります。スタッフの方々も一緒に遊んでくださいました。誰かが「私トイレ行きたい」と言ったら「僕も僕も僕も私も」とみんなが映画の通りって感じでしたね。1人で連れて行くわけにはいかないので、キャストだろうがなんだろうが手が空いてる人はトイレに行きたいっていう子を連れて行かなきゃいけない。

- 平松

- 大原さんがすっごい上手かったのが子どもたちを集中させること。これがすごくうまいんですよ。大原さんは。

- 大原

- みんなが立ち位置なんかでわちゃわちゃしてるし、もう飽きてきた子もいるんですよ。そんな時に、じゃあ今から監督が言った場所に一番早く着いた人は本当にすごいよって言って、競争をよくやってましたね。5、4、3、2、1みたいなカウントするとみんなダーって。

- 大原

-

みっちゃん先生の役作りじゃないですけど、子どもたちと同じ目線で

「これやったら楽しいだろうな」みたいな感覚をすごく大事にしました。

- 米岡

- 映画を見ていると、どちらが子供かわかんないぐらいの溶け込み方で。

- 大原

- 8年前にこれ撮影したんですが、今の方がもっと子供らしくはしゃげるだろうなって思います。

- 米岡

- 実は僕、以前RKBラジオで番組やってた時に大原さんにゲストにおいでいただいたことがあります。だからアーティストとしての大原さんも存じ上げているし女優としての大原さんも存じ上げてるんですけど、今日楽屋でお会いした時「みっちゃん先生だ!」と思いました。みっちゃん先生が今目の前にいるっていう感動を覚えましたね。保育園に男の子のみたいに。

- 大原

-

嬉しいです。監督とも話したんですけど、まことちゃんが本当にかわいいんです。

現場でね、やんちゃ坊主というか、「もう、ちょっと早く離れて!」みたいに言ってももうずっと離れない。

- 平松

-

キス魔なんですよ、あの子。本当いろんな女優さんにキスしても誰も文句言わないんです。

本人は今は多分記憶は一切ないと思いますけどね。

- 米岡

- 撮影の間、子供たちも成長するんでしょうね?

- 平松

-

映画が完成して舞台挨拶の時に健ちゃんが来てて一回り大きくなったなと思いました。

撮影で毎日会っていた時はちょっとわからなかったけど。

- 米岡

- 大原さん演じるみっちゃん先生は戸田恵梨香さん演じる厳しい先輩とも正反対のキャラクターで天真爛漫な役でしたけど、こういう形で行こうってのはどういうふうな思いからですか?

- 大原

- みっちゃんの明るさだったりポジティブさっていうのは、自分の中にもあるなあと思っていて、台本読んでいて、とても近い印象は感じていました。じぶんじしんの振り幅を大きくするイメージで演じました。

- 米岡

- この映画の中で時代物のオルガンを演奏もされていて、大変でしたね。

- 大原

- そうなんです。オルガンって撮影現場にしかなくて。撮影現場で練習してたんですけど、撮影が終わった後にも練習したくてホテルにキーボードをスタッフさんに持ち込んでいただいて共演の皆さんがご飯行ってる時に練習してた記憶がありますね。

- 米岡

- やっぱり足踏みとか難しいんですか?

- 大原

- ええ難しいです。重いか軽いか、踏み方で音が変わったりするんで、現代にはない難しさだと感じていました。

- 米岡

- 「この道」を歌いながら自転車で走るシーンにどうだったんですか?

- 大原

- 自転車も古い時代のもので、私の身長が足りなくて、後ろに乗っていた佐久間由衣ちゃんは足が長くて地面につくんですよ。私は足がつかなくて。練習の時は由衣ちゃんが片方に乗る横座りの予定だったのが、バンって転んで、由衣ちゃんが後ろに倒れちゃったんです。それ見ていたスタッフが「これは危険だからやらせられない」って思ったそうです。でも私も「ごめん」って言いながら練習してなんとか実現したっていう感じです。私が「止まるよ」って言うと、由衣ちゃんが後ろで「はい」っていって足で自転車を止めてくれてた記憶がありますね。この映画のカメラマンは私が日本大学の芸術学部の映画学科の学生時代の先生なんです。近森眞史先生で学生時代は直接授業を受けことはないんですけど、自転車のシーンも近森先生がカメラ持って私たちのこう速度と合わせて、カメラも移動するんですけど、結構何テイクか撮影しましたね。

- 平松

- 撮影場所は土手だったんです。で土手の道でしかも、地面がガタガタだったしそんなに広くはないし、カメラはドローンを使ってたんですよ。ドローンを手持ちで移動してるのである程度のこの手ブレは防止できるんだけど、でも、カメラを引けないので、なるべく自転車は道の端っこを走ってもらいました。自転車があんまりカメラへ寄られるとピントが合わなくなっちゃうからなるべく土手の向こう側を走ってほしいってお願いしました。道の端を走るんで、土手の向こう側にはスタッフが下の方で転げ落ちてきたら受け止めようと一緒に走っているんです。

- 米岡

-

そういう危険なシーンととても見えなかったです。

のどかな風景でしたけど、その時に歌った「この道」には監督のこだわりがあったんですか?

- 平松

- こだわりがありました。(笑)保母さんたちが、だいたい二十歳前後の女の子たちだったん、普段子どもたちと一緒に歌うのは童謡。でも保母さん自身は娘盛りなわけですよ。で、みっちゃんとよっちゃんが2人になって、別れの時に歌う歌っていうのは彼女たちが本来愛していた、もうちょっと大人のテイストを持った歌を歌わせたいっていうこだわりがあったわけです。

- 米岡

-

みんなでお寺の床に雑巾をかけるシーンがありましたけど、みっちゃん先生だけがカエル飛びみたいな拭き方になっていました。

あれは監督の指示があったんですか?

- 平松

-

はい。そういう拭き方をしてくれと指示しました。みっちゃんだけはちょっと子供っぽいっていうか。

誰よりも一生懸命拭いているけど、誰よりも拭けていない、それがみっちゃんらしいなって思いますね。

- 大原

- でも結構大変なんですよ。カエル飛びって結構体力使います。

- 米岡

- エンディングテーマが「満月の夕」。これ福岡にもゆかりのあるヒート・ウェーブの山口洋さんとソウルフラワーの中川敬さんの共作で、もともと阪神淡路大震災がモチーフになって作られた曲なんです。これをアン・サリーさんがカバーしていますが、監督はこれにもこだわりがあったんですか?

- 平松

- もともとアン・サリーさんがカバーしている分を聴いたんですよね。歌詞には阪神淡路大震災の焼け跡というか荒涼とした場面がイメージされているんですけども、それがまさに終戦間近の3月10日の東京大空襲であったり熊谷の空襲であったり、さらに空襲の後の焼け跡とも重なって、あまりにもイメージがぴったりだったので、撮影が終わった後にお願いに上がりました。

- 米岡

- 監督にとって、大原櫻子さんの演技はどうだったんですか?

- 平松

- どうやったですかね。

- 大原

- 怖いよ。

- 平松

- 大原さん以外に、みっちゃん先生ができる人はもういないと私は確信しています。特に成長過程がね、本当にすごく自然に表現できていました。何回か成長していくステップがあるんだけども、それぞれが非常に的確になされていて、そこが素敵だなと思います。

- 米岡

- それを伺って、大原さんはどうですか?

- 大原

- 平松監督のこの撮影の仕方は、リハーサルで100%近く持ってきて、そこから本番に行くみたいな感じでした。リハーサルは60%ぐらいにしとこうっていうよりかは、結構本番に近い状態でリハーサルから行う。役者としても、すごく成長できる現場だったと思います。

- 米岡

- この映画には他にも素晴らしい役者さんが出演されていましたけれども、その中のお一人からビデオレターが届いています。ご覧いただきましょう。

- 三浦透子

- こんにちは。まさこ先生こと山岡正子を演じました 三浦透子です。撮影は京都で約1ヶ月間、同じアパートに住みながら行いました。撮影自体もそうなんですけど、その期間の生活も含めて一緒に切磋琢磨しながら取り組んだということは、きっと映像にも反映されていると思いますし、自分にとってもすごく大切ないい思い出になっています。戦争というものが決して遠い昔の話ではなくなってしまった今、戦争っていうものがどういうものなのかとか。その悲惨さであったり、その時間に生きた人たちの心を生活をちゃんと目撃すること、そして向き合うことは私自身、必要なことだと今、感じています。今、あらためてもう一度たくさんの方に見ていただきたいなと思う作品です。いつかまた、会場でお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございました。

- 米岡

- 三浦透子さんからのビデオメッセージをいただきましたけれども、疎開した園児たちに地元の子どもたちが石を投げつけるというシーンがあって、三浦さん演じる正子先生がすごく怒って毅然と向かっていくみたいなシーンがありましたけど、監督、なぜこのシーンを入れられたんですか?

- 平松

- 実際にそういうエピソードがあったんです。映画の最初で、村の会議みたいなところに保母さんたちが参加して、疎開保育園を受け入れてほしいという話をする時に「生産者じゃない者たちをなんで受け入れなきゃいけないんだ」って言いはった人がいたと思うんですけど、そういう雰囲気が村の中にはあって、子供の世界でも、そういうことが行われていたということのを描いておきたいなと思いました。単なる綺麗事だけじゃなかったんだよっていうことは大事だと思っていました。村社会というものもあって、よそ者を排除しようという風潮が昔はあったということ。今でもネットの排外主義とかはあるわけで、そういう問題点は、暗部としてしっかり描いておくべきだと思いました。

- 米岡

- 大原櫻子さんにとって、このこの作品を通じて、戦争というものを、どのように捉えられたんですか?

- 大原

- 映画を見ていただくと苦しい日々だけではなくて子どもたちの笑顔とか、それに支えられている保母さんたちの姿があって、みっちゃん先生は特に子供たちと遊んで毎日ルンルンして楓先生に怒られるっていう役周りではあったんですけど、子どもたちの笑顔って、本当に守っていかなきゃいけないですし、戦争は決して遠い昔の話ではなくなってしまって、世界では映画に出演してくれてたような可愛い可愛い子どもたち、無実の子どもたちがどんどん殺されていくような現実がある。本当に子どもたちの笑顔、子どもたちの未来を守っていきたいなっていうことを改めて思いました。

- 米岡

-

本当に遠い昔の話じゃなくて今現在も世界のどこかで起こっているような話なわけですからね。

監督はこの作品 見返してみていかがですか?

- 平松

- 日本は80年間、少なくとも戦場になってなかったっていうこの価値っていうのは、ものすごく大きなものだと思うんですよね。少なくとも爆弾が落ちてきて目が覚めたなんていうことがないってことがいかに大事なことか。ウクライナへのロシアの侵攻が始まった時に流れたニュースで、10歳ぐらいの男の子が泣きながら「寝ていたらバーンって大きな音がして目が覚めた。そしたら戦争が始まっていたの」って言ってる映像見た時に、なんてことだって思ったんだけども、少なくとも日本はまだそういうことになっていないでことがどんなにありがたいことか、ということを本当に心から身に染みて感じました。で、それは不断の努力で守っていくしかないんだってことを改めて思います。

- 米岡

- 映画の中で皆さんも心に残っているシーンがたくさんと思うんですけど、最後にお父さんが戦場から帰ってきて子どもたちを迎えに来たというシーンがありました。あそこでみっちゃん先生が「しっかり生きていくのよ」って声をかけるじゃないですか?子供はちょっと振り向きますけど、あれは絶対にお父さんに声をかけているような感じ。どうなんでしょう?

- 大原

- 本当にみっちゃん先生って最初から最後にかけて、登場人物の中で一番成長した人物だと思っていて、やっぱりそういう言葉をかけられる人間になったっていうのか、言葉の重みを一個一個感じながらセリフを言っていたなっていう思い出がありますね。

- 平松

- あのシーンは多分自分自身にも言ってるんだよね。「しっかり生きていく」って言ってくれる自分にも。

- 米岡

-

みっちゃんがみっちゃんに、ということ。終盤に楓先生がはっちゃんの耳元で年齢を言うシーンがあるじゃないですか。

「だから怒るしかなかったの」っていう場面。年齢が上だったのか、あるいは年下だから言わざるを得なかったのか。

あれ監督どっちなんですか?

- 平松

- 多分皆さんが思ってることが正解だと思います。それぞれでいいんです。

- 米岡

- 戦争の映画といってもこの映画の中では激しい戦闘シーンなどはほとんど出てこないわけですけど、最後に戸田恵梨香さんが泣き崩れるシーンだったりみっちゃん先生が大笑いするシーンだったり、この泣き笑いというのが、平松監督が助監督を務められていた寅さんシリーズとか学校シリーズとか、これなんか通じるものってあるのかって気もしますが?

- 平松

- 私が作る作品は人の感情がどんなところにポンと出てくるかっていうことをものすごく大切にしているんです。普段暮らしていて、泣いたり笑ったりと言うこともちろんよくあると思うんですけども、お互い涙を見せ合ったりっていうのは、なかなかないことじゃないですか?でもそういうことがある瞬間っていうのは、もうとても美しいことだし人の人生においてとても大切なことなんだよっていうようなメッセージも含めて、涙っていうのは、すごく大切に私は描いていきたいなと思っています。もちろん笑いも当然。

- 米岡

- 「男はつらいよ」とか、たくさんの作品見ていても、家族とか人のつながりが非常に出てくるじゃないですか?平松監督の「ひまわりと子犬の7日間」もそうですし、今回の作品もそうですし、人とのつながりをこういろいろ表現していくってとても難しいことのように思うんですけど、監督いかがですか?

- 平松

- 人と人のつながりを描かないでなんで映画かって、私は思っています。生きていくにしたって人とのつながりを無視しては生きていけないと思うんですよね。今日だってこうこれだけの人ね、皆さんが集まってくれて、ここでもうこれだけ繋がっているっていう意識はあります。こうやって椅子を用意してくれた人、マイク用意してくれた人とこうつながっているからこういうことができている。人のつながりっていうのは常にあるものだし大切にしていかなきゃいけないものだと思っています。でも、生きていく上でそういうことに重きを置くって結構難しいなって私は感じています。

- 大原

- 日々新しい人と出会って新しいお仕事があってもうてんてこ舞いになるじゃないですか?でも平松監督って本当に人とのご縁をとても大事にされる方だなって思います。こんなに愛情深い監督って他にいるのかっていうぐらい私はすごく感じていて、だからこそ8年前に撮影した作品を改めて今日こんなに多くの方と一緒の時間を共有できて、振り返って作品のことを考えられるって、本当に監督の愛情と力だなって私自身はすごく思います。

- 平松

- いやいや逆にね「8年前の作品のこういうイベントがあるんだけど、来てくれる?」って言ったら「はい」てすぐ言ってくれた大原さんも相当に優しいよね。

- 大原

- 平松監督に言われると嫌とは言えませんよ。

- 米岡

- 今日の上映会 はユニバーサル映画として障がいなどの有無にかかわらず誰もがこの映画を楽しむ、楽しめるスタイルなんです。実はこのユニバーサル映画が日本で初めて製作されたというのは、2006年に公開された山田洋次監督の「武士の一分」という木村拓哉さんが将軍の毒味役を演じたという映画なんです。この時は平松さんも関わられていたんですか?

- 平松

- これは私も共同脚本という形で関わっていました。ユニバーサルの方にも関わっています。

- 米岡

- こうしたユニバーサル映画に対する監督の思いはいかがですか?

- 平松

- 私が年をとって、例えば耳が聞こえなくなるとか、ちょっと視力が弱くなる。その時にもまだ映画を楽しむことができる可能性は、自分のためにも取っておきたいなと思います。ですからユニバーサル映画は絶対必要だと思っています。

- 米岡

- 平松監督の最新作「蔵のある街」ですけど、これ今月の22日、次の金曜日から全国で公開ということなんです。監督、この映画どういった映画かちょっと簡単にご紹介いただけますか?

- 平松

- コロナ禍でサプライズ花火っていうのがあったことを覚えていらっしゃいますでしょうか。エッセンシャルワーカー(医療従事者など)の人たちへの感謝の気持ちを込めて、直接には会えないけれども、同じ花火を見上げるこどで、お互い元気でコロナ禍が明けたら会おうねっていうふうな思いを込めたサプライズ花火っていう、人の心のいい部分が浮き彫りになったのがサプライズ花火だったなと私は思ってるんです。そのサプライズ花火に着想を受けて、コロナ禍とはちょっと違うんですが、高校生たちが幼馴染のために花火を上げてやるという無謀な約束をして奔走する。奔走する中で大人たちもだんだん影響を受けて、街全体が少しずつ動いていくという話です。

- 米岡

- 今、見てたら 高橋大輔さんって出てきましたけど、スケーターの高橋大輔さん?

- 平松

- そうなんです。

- 米岡

- スケーターの役で出演してるわけではないでしょう?

- 平松

- 役者として出てます。しかもね、本気で台詞しゃべらせています。

- 米岡

- それ結構指導されたりしたんですか?

- 平松

- あまり指導はしないで芝居しないでくださいって、ありのまま、あなたの素顔のままであまり芝居をしようと思わないでやってくださいって、お願いしました。でも、それって一番難しいですよね。

- 米岡

- どういったご縁で?

- 平松

- 「蔵のある街」っていうのは私の故郷の岡山県倉敷市で撮ったご当地映画なんですけども、高橋さんも倉敷市出身なんですよ。同郷なんです。で、いろんな伝手を頼って恐る恐る話を持って行ったら「あ、いいよ」。

- 米岡

- そんなことあるんですか?言ってみるもんですね。いや高橋選手はすごい方ですから、アスリートとして、スケーターとして。演技も是非観てみたいです。この「蔵のある街」も近日公開で、もうすぐ。いずれは「みらいシネマ福岡」でも上映させていただきたいなと思います。平松監督にもまたお越しいただければと。

- 平松

- 呼んでいただければ、また来ます。

- 米岡

- 大原さんは7月から8月の初めにかけて、ミュージカル「幾光年Light years」に出演されてましたけど、これなんか被爆がテーマだったということですが。

- 大原

- これは長崎が舞台になっていて、長崎の戦時中どういうふうに人々が生きていたのか、そこには、愛があったのか、別れがあったのかっていう世界を描いたミュージカルです。私は去年は広島を舞台にしたミュージカル 「この世界の片隅に」という作品に出させていただいていて戦争女優って言われているんですよ。「あの日のオルガン」にも出てるし。

- 米岡

-

来年も8月15日が近づくとお忙しいんじゃないですか?でも戦争をテーマにすることは要するに平和を問い直すことですから平和女優ということ。「 あの日のオルガン」にも通じる戦争起こさないためにという作品なんですね。

さあそろそろでお時間もなくなってきましたけれども、皆さんから何か質問があれば、聞いてみたいと思います。

- 会場1

- 私、保育士をしているんですけど、みっちゃん先生みたいな明るくて誰からも子供から愛される先生になるためにはどうしたらいいんですか?

- 大原

- 嬉しいことに私の応援してくださっている方って保育士さんとか看護師さんとかが多くていつもライブなどに来てくださっています。ありがとうございます。貴女は絶対愛されるキャラだよ。笑顔がすごい可愛いし。なんて呼ばれてるんですか?みみ先生?可愛いです。なんかみっちゃんと似てるよね。みみちゃんの笑顔があれば最高だと思います。

- 米岡

- 笑顔で自信持ってくださいね。次はあちら側の男性。

- 会場2

-

こんにちは。櫻子さんに質問です。

先ほど8年前の演技と今の演技でちょっと違うなっておっしゃっていましたけど、具体的にはどう変わったんですか?

- 大原

- さっき映画を見ていてところどころでそう感じましたね。なんだろう。今はもっと感情をさらけ出せるというのか。例えばドジなところドジに行けるし。健ちゃんに事実を伝えて石を投げるシーンはすごく印象的で私も好きなんですけど、今だったらどういうお芝居するのかなって考えていましたね。人間としての深みが生まれるというか、天真爛漫なところは、もっとより良く演じられるんじゃないかなって思います。

- 米岡

- ありがとうございます。じゃああとひとかた。

- 会場3

- 平松監督と櫻子さんにお聞きしたいんですけど、終戦から80年が経って、ちょっと不穏な雰囲気っていうものを感じるようになってきたんですけど、こういった映画や舞台を通して監督や櫻子さんが伝えていきたいという思いなど、話していただけたらうれしいです。

- 平松

- 私も当然戦争体験のない世代なんです。両親世代は戦争体験がある世代で、両親世代から直接話を聞いて、「あの日のオルガン」」を作る時に、両親すら戦争体験のない大原さん世代につなげていくっていう位置づけに私はいると思います。戦争を繰り返さないために戦争の事実を後世につなぐっていう役割を、機会があれば果たしていきたいと思っています。

- 大原

-

私自身、小学校6年生の時に広島に修学旅行行く機会があって広島の原爆ドームを見て戦時中日本に原爆が落とされた事実を学びました。それにすごく衝撃を受けました。やっぱり現地に行かないとわからないことって実はたくさんあって、戦争を知る方々は少なくなってきていますが、戦争の現場っていうのは残されていて、戦時中に生きた人たちが話した言葉とかがたくさんそこに綴られていて、それは表面的なことではなくて生の声を聞ける場所だと私は思うんです。なので是非、こういう映画を通して、戦争の歴史を刻んだ土地に足を運ぶっていうのも一つの方法だと思います。

やっぱり命をかけて生きた人がいて、その上で今の自分がいるって思うと自分たちが命をかけて次の世代にバトンを渡そうみたいな感覚になることって大事なことなのかなって思います。

- 米岡

-

例えば「あの日のオルガン」を見たことをベースにして想像力をね、大きく膨らませていって、ここにどんな人が本当は生きていたんだろうかっていうねそんなふうに思いを馳せることも大切。

今日「あの日のオルガン」という素敵な映画を観せていただいて、戦争について考えるきっかけになったと思います。平松監督にはこんないい映画を作っていただいてありがとうございます。これからもいい作品をお願いします。

- 平松

- 「蔵のある街」を九州でどれだけ人が入ってくれるかによって、私が次に作れるかどうかが決まって来ます。

- 米岡

- 監督の次の作品に繋げるために、皆さん、ぜひお出かけいただきたいと思います。大原櫻子さんにもね、いろいろとお話を伺いましてありがとうございました。二刀流で頑張っていらっしゃるんでね、俳優として、またアーティストとして、是非また福岡にもお越しください。もう是非是非!ということでお二人のトークショーを終わらせていただきます。平松監督と大原櫻子さんでした。ありがとうございました。

*お詫び

トークショーの中で「小倉に原爆が落とされる予定だったが広島に落とされた」という内容の発言がありましたが、正しくは広島ではなく長崎でした。

お詫びして訂正いたします。

トークショーの中で「小倉に原爆が落とされる予定だったが広島に落とされた」という内容の発言がありましたが、正しくは広島ではなく長崎でした。

お詫びして訂正いたします。

上映会アンケート

最近は戦争の影もアジアへ近づいてきています。できれば戦争がどんなに悲惨なことか記憶を伝えていければと思っています。

オルガンで流れる歌が明治生れの祖母が私の幼い頃歌ってくれた歌ばかりで懐かしく涙が出ました。最後に復員してきたお父さんが救いでした。

何度見ても泣ける映画、本当にいろんな人たちに見てほしい映画だとあらためて思いました。たくさんの友だちや家族にも教えます。明るくて可愛らしいみっちゃん先生、とっても可愛くて私も皆に愛される先生(職種は違うけど)になれるようにがんばります。平松監督、櫻子さん、素敵なトークショーありがとうございました。

(20代・女性)

(20代・女性)

保育士を目指していた頃に公開されこの映画からたくさんのことを学んできました。公開から7年たって実際に保育士になり今でも、ずっと大切にしている映画です。またこの映画が映画館でみられて嬉しかったです。たくさんエネルギーをもらいました。ありがとうございました。

(20代・女性)

(20代・女性)

激しい戦闘シーンはないのですが、大変な時代に子どもたちの明るく純真な歌声は心に元気をもらえると思いました。戦争は決してあってはならない。みんなが涙を流さない時代を作っていかなくてはいけない。人が殺しあっていいことはない。現代の戦争の起こっている国々に早く平和をと願うばかりです。

(60代・女性)

(60代・女性)

なぜ人は戦争をするのか、なぜ戦争を止めることができないのか、戦争は誰も幸せにしない。人は感性を豊かにしていくことが重要と思います。良い映画でした。

この映画を通して、80年前の戦争の事ではなく今の世の中のことが常に頭をよぎる話だったと感じました。どう平和の世の中をつくっていくか、自分自身に常に問いかけ考えていかなければならないと思いました。これからも勉強します。素晴らしい映画ありがとうございました。

(30代・女性)

(30代・女性)

有意義な会をありがとうございました。一つだけ米岡さんがミスを‥小倉に原子爆弾を落とされるはずが広島といわれたことは間違いです。長崎市です。大事なところだと思います。訂正していただきたく思いました。

児童が疎開したことを知りませんでした。私は保育士ですが、大変だったことでしょう。いい映画をありがとうございました。

久しぶりに映画を見ました。みっちゃん先生の明るい性格、子どもたちの楽しそうな声の中に様々な奮起や怒りや哀しみがあって、その時代に生きていなくても今後伝えるべきものだと改めて思いました。トークショーありがとうございました。

(20代・女性)

(20代・女性)

大変よい映画をありがとうございました。日本語字幕が当たり前にしていきたいです。

(映像製作者 50代・女性)

(映像製作者 50代・女性)

戦争が終って、80年の節目の夏に子どもたちと保母さんそして疎開することで、どのような生活を送っていたのか、大人の葛藤と戦争の悲惨さ辛い現実を新たな視点から感じることができました。

(20代)

(20代)

戦時中に命をかけて子どもたちを守った保育士さんたちがいたこと初めて知りました。 生きることを支えることは本当に大変だけど、それにもどこか救われるところがあったのかなと思いました。トークはもっとおふたりのとくに監督にお話をききたかったです。最後のフリートークのような時間がもっと聞きたかったです。みらいシネマという取り組みは本当に素晴らしいと思います。私にとってもとても心地のよい空間でした。ありがとうございました。

戦争中でも子どもがいることで、救われることがあります。状況悪化でどうしようもない大人たちの気持ちそれが子どもにも伝わり、子どもも必死なのだということが伝わってきました。

(70代・女性)

(70代・女性)

終戦の日の翌日にこの映画と再会できてよかったです。

福岡市の委託で子どもの支援を行う仕事をしています。いつの時代も社会的養護が必要な子どもたちがいますが、戦争(たった80年前)は多くの幸せを奪ってしまったのだと映画を見て感じました。楓先生やみっちゃん先生の演技素晴らしかったです。涙、涙でした。ありがとうございます。

平和について改めて考えさせられる貴重な機会となりました。ありがとうございました。

(50代)

(50代)

ありがとうございました。感謝申し上げます。

ユニバーサル映画というのが初めてでした。確かに障がいがある方はなかなか映画を気兼ねなく楽しめないのではと思いました。特別支援教育に携わる身としてとてもよい経験でした。そして平和を伝えつづけるため、語り継ぎたいです。大原さんと平松監督のトークショー素晴らしかったです。

(20代)

(20代)

戦争中の貧しさや大変さがよくわかり勉強になりました。友達にも教えてあげたいです。

(12歳・女性)

(12歳・女性)

今回 このような機会を設けてくださりありがとうございました。公開当時に感じたものからさらにいくつも受け取るものが増えていました。そして櫻子ちゃんや平松監督の貴重なお話当時のエピソードなどたくさんうかがえて大変有意義な時間を過ごせました。櫻子ちゃんのファンです。東京から上映会を見に来てよかったです。ありがとうございました。

(20代・女性)

(20代・女性)

戦争80年の節目のタイミングであらためて、「あの日のオルガン」を鑑賞させていただけてよい機会になりました。戦争に関連して質問した際に大原さんに答えていただいた現地に足を運ぶことで、生の声、生の音を聞くことの大切さは改めて、そのように感じるところでした。この度はこのような上映会に参加できて本当によかったです。ありがとうございました。

(20代・男性)

(20代・男性)

戦争についてあらためて考えさせられるいい時間でした。平松監督、櫻子ちゃんから直接聞いてより映画の深みを知れました。ありがとうございました。

(20代)

(20代)

私事ですが、横浜から富山へ疎開した亡き母、叔父、叔母たちのことを思い出されました。平和が当たり前の生活が一変した戦争の実態を語り継ぐ大切さを痛感しました。子役、俳優、スタッフはじめ上映関係者の皆さま、ありがとうございます。

(60代)

(60代)

小学生の学童疎開は知っていましたが、もっと小さな子どもたちの疎開保育園は初めて知りました。悲惨な戦争から子供の命を守り抜いた保母さんたち、そして、これが実話なんですね。オルガンの音色と子どもたちの明るい歌声に胸がいっぱいです。感激しました。これからもみらいシネマ福岡の活動を応援しています。

(60代・女性)

(60代・女性)

今までも、これからも戦争は絶対反対です。

(70代)

(70代)

2018年に実行委員会をつくって、この映画を福岡で上映し九州保育団体合同研究会でも、九州の保育関係者に紹介して鑑賞しました。また出会えて幸せでした。今回取り上げていただき、感謝です。若い方も大勢参加でよかったです。私たちの運動でこのホールを作ることができ(福岡市はホールを作らない方針でした)名前がサイエンスホールにはなりましたが、このようなこのように定期的に映画を楽しめることができ感謝です。また伺います。

(70代・女性)

(70代・女性)