MENU

みらいシネマ アーカイブ

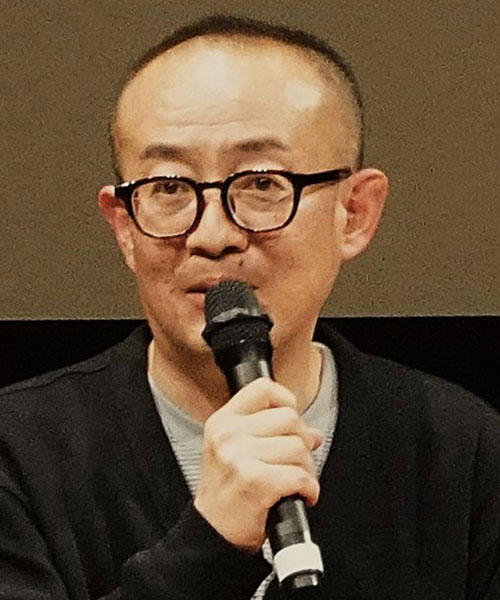

安達もじり監督

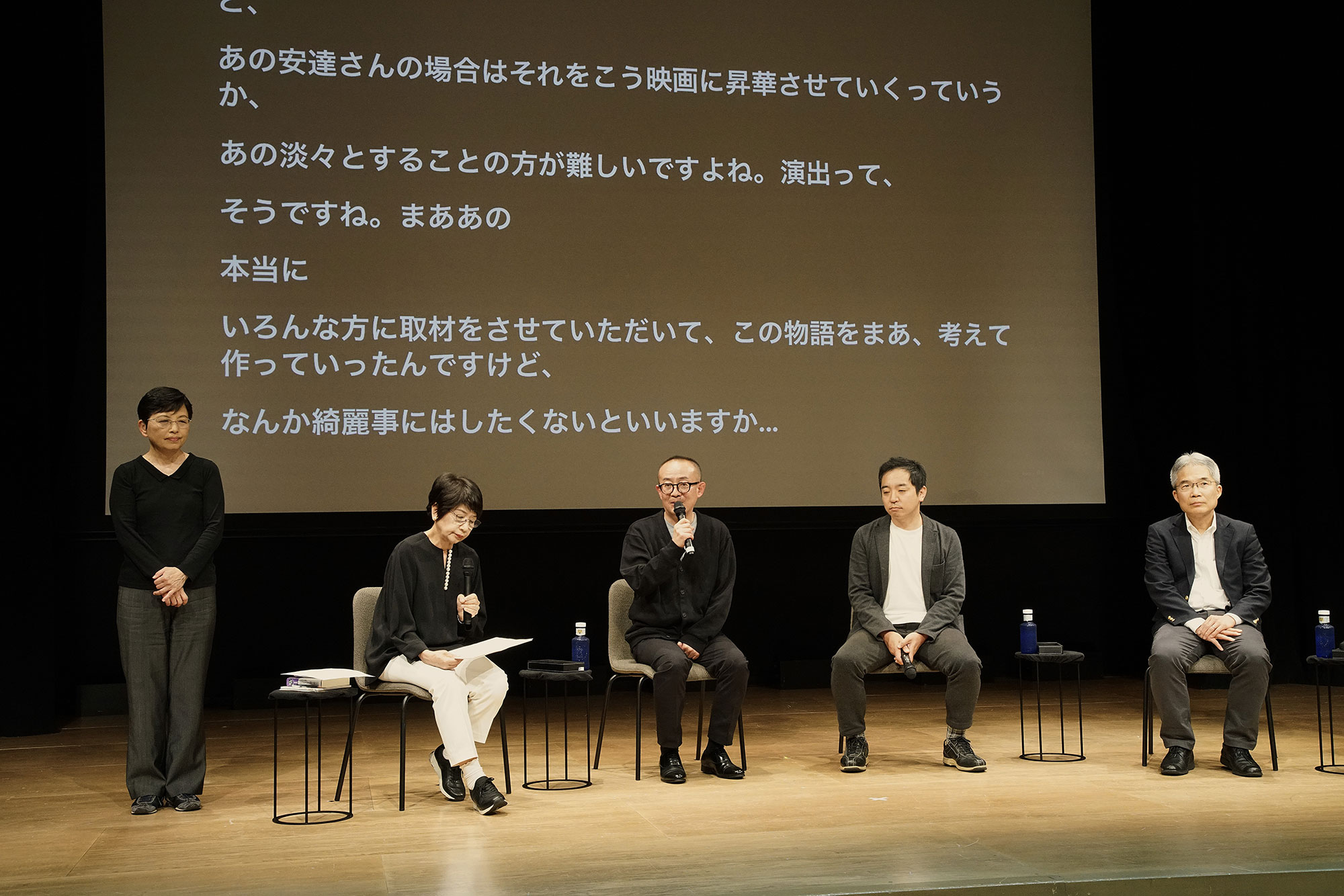

2025年5月5日(月・祝)

映画

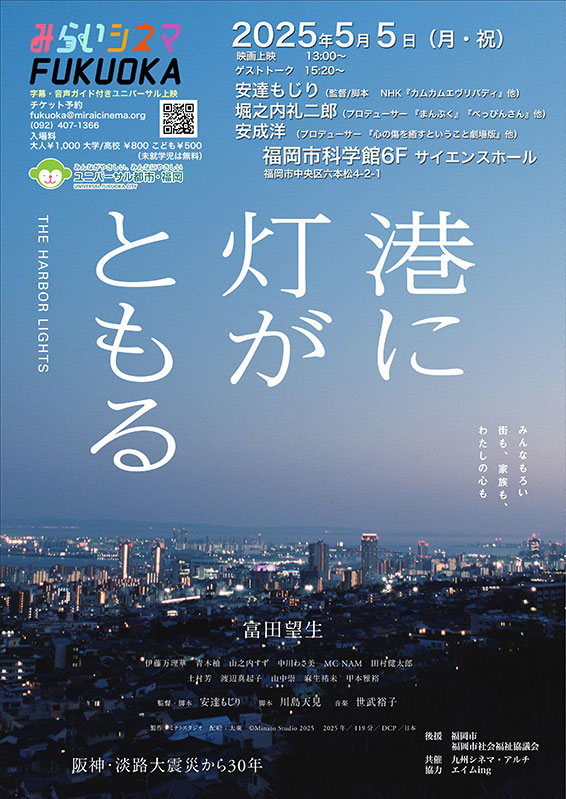

「港に灯がともる」

トークショー

「港に灯がともる」

トークショー

「大事なものは時間がかかる」

- ゲスト:

-

安達もじり (監督)

堀之内礼二郎 (プロデューサー)

安成洋 (プロデューサー)

- 司会:

- 納富昌子

- 写真:

- 小賦光良

- 司会

- 今年1月に公開されたばかりの映画「港に灯がともる」をご鑑賞いただき、ありがとうございました。私たち「みらいシネマ福岡」にとっては最高の船出になったと思っております。今日は安達もじり監督、堀之内礼二郎プロデューサー、安成洋プロデューサーの3人をお迎えでき、実はスタッフも大変舞い上がっております(笑)。まず安達もじり監督からお話を伺っていこうと思います。映画の中に息づかいのシーンが多かったんですが、これはやっぱり意図なさったんでしょうか?

- 安達

- そうなんです。1人の女性がいろいろと心に痛みを抱えて、そこからどう立ち上がっていくかということをゆっくり見つめる、そんな感じで描きたいなと思いました。そうやって考えていると、とにかく深呼吸をする、クリニックでのシーンもありましたけれども、人ってしんどい時に呼吸が乱れてしまう。生きるっていうことは呼吸そのものなんだなと思います。映画を作っている最中にいろいろ感じることがありましたが最終的にはなるべく丁寧に呼吸の表現を描いていこうと思いました。

- 司会

- 息が止まる思いとか荒々しい呼吸とか、私たち感情の表現には知らず知らずに呼吸が関わってきますね。でも最後のシーンで灯さんの呼吸は落ち着いてきたような気がします。

- 安達

- 最初の方の灯は深呼吸をして息を整えるということを頑張ってやっていたと思います。でもクリニックで学んでそれが身について、最後は本当に自分のペースで息をできるようになってきたと思うので、ゴール地点ではないんですけど、小さな一歩を灯が踏み出したという形でラストは終われたらなと思いました。いろんな方に取材をさせていただいて、一個ずつ丁寧に描いて積み重ねていくということを心がけて作りました。

- 司会

- プロデューサーの堀之内礼二郎さんは九州の方ですね。

- 堀之内

- はい、宮崎県の出身です。同じ九州の福岡でこういう晴れ舞台にあがることができて、すごく興奮をしております。

- 司会

- 堀之内さんはプロデューサーになるのにアメリカのハリウッドで勉強されたとか。

- 堀之内

- NHKでドラマを作っていて、はじめはディレクターをやっていたんですけれども、実はプロデューサーはディレクターに比べるとあんまり人気がなかったんですね。でもいい作品を作るためにはディレクターとタッグを組むプロデューサーが必要だと思いまして、そちらを僕は極めていきたいなと思い、アメリカで勉強をさせていただきました。プロデューサーはドラマや映画を作るうえでたくさんのプロフェッショナルをまとめていいチームを作っていかなければいけないんですね。そういう時に一番大事なことは何ですかと尋ねると、アメリカではみんなが「パッション、情熱です」って答えるんです。プロデュースの技術とかじゃなくて、やっぱり最後は人の気持ちで、一番大事なものは気持ちで動かしていくということを学びました。

- 司会

- 安さんには、「港に灯がともる」の原点になるお話があるんですね。ご存知かの方もいらっしゃるかと思いますけど、メンタルケアとか心の傷とかPTSDという心理学、精神医療の用語がありますが、そのきっかけを作ったのが安さんのお兄さん、安克昌さんですね。お兄さんはどんな方でしたか?

- 安

- 私は元々二人のようにテレビの業界ではなく社会保険労務士と行政書士やって書類1枚書いてナンボという仕事をしております。もともと2人との出会いは2020年の1月に「心の傷を癒すということ」というドラマです。このドラマは元々、兄の克昌が書いた同名の本があり、これをドラマ化したいということで、安達もじりさんと堀之内礼二郎さんなどNHKの方が来られて、私は取材の対象としてお付き合いが始まりました。その「心の傷を癒すということ」というドラマが1年後に劇場版の映画になったんですが、ちょうどコロナの真っただ中で、映画館であんまりかけてもらえずに自主上映という形で私がいろんなところを回らせていただくことになりました。その自主上映をした時に阪神だけじゃなくて全国各地に被災者の方たちがたくさんいて、私たちに声をかけてくれました。「ずっと言えずにいたんだけれども、やっと話ができる人が出てきた」と。心の中で思っていてもなかなか言葉にできない人がたくさんいらっしゃることに気づかされました。そんなことが一回で終わってほしくないために、今回 この映画を作ってくださいと安達もじり監督にお願いしました。安達監督をはじめスタッフの皆さんが被災者や家族の気持ちを尊重しながら丁寧に丁寧にインタビューをしてくださいました。無謀にも素人の私が安達もじり監督に、もう一本映画を撮ってくださいとお願いをして、このプロジェクトが始まりました。兄の克昌はドラマの主人公のモデルでしたが、僕にとっては人間臭いというか、すぐ怒るし屁理屈言うというイメージがずっと残っています。

- 司会

- 安達監督は「心の傷を癒すということ」の演出をされたんですね。「もじり」というお名前はご本名ですか?

- 安達

- モジリアニという画家がいらっしゃって、父親がモジリアーニが大好きで、パクってきた名前なんです。

- 司会

- そうだったんですね。映画に戻りますけど、日本はコロナを経験しました。コロナの蔓延で次から次へと災難がやってくる。これにどうやって立ち向かえばいいのか、安さんのお兄さんの克昌さんが生きていれば、どう思われたでしょうね。

- 安

- 兄はもともと神戸に住んでいて自らが被災者になって、その地域の医師として、そこに向き合わざるを得なかったんですね。その震災で、ものすごく大きなトラウマ、心の傷を負ってしまう。被災地じゃない人たちから見ると、それは時間が経てばすぐなおるだろうと思われがちなんですけれども、それは人によっては何十年のスパンを要する心の傷になってしまいます。兄が言っていたのは震災だけではなく人は心の傷になりうるいろんな動機があって、それを他人には理解してもらえずにずっと心の奥底に抱えている それは例えば戦争かもしれないし、暴力であったり家庭内のことかもしれない。いろんなところにトラウマを負って回復しきれない人たちがたくさんいるんだと。人は一旦心の傷を負ってしまうと言葉に出せなかったり、誰にも心を見せずに一人でもがいている。そこにしっかりと気づいていかないといけないいうことを生前よく語っていました。

- 堀之内

- コロナ禍で孤独を感じた方はすごく多かったんじゃないかなと思っています。そういう中で繋がりというものが失われていている。失われた時に安克昌さんの言葉、「独りぼっちにさせない」ということがすごく大事であることに気づきました。物理的に近くにいなくてもいいんだけれども、誰か自分の心のそばにいる、味方でいる、そういう存在がいる事がすごく大事だよということを「心の傷を癒すということ」に書かれているんですね。それが家族であったり友人だったりすると思うんですけども、別に血の繋がりがなくても何かすごく近い友達だったり、仲間だったり、そういう存在がいているだけで救われる方々がいるんですね。そういう人間に自分がなることもできるし、誰かのために何かしてそばにいてあげるということも大事なことなんじゃないかなと思っています。

- 司会

- 孤立社会と今、言われていますが、やっぱりコミュニティ仲間づくりが大事ということですね。

- 堀之内

- まさにコミュニティだと思います。映画のもとにみんなが集まったりとか、あの何か同じ思いだったり、好きなことを通じて集まっていくそして一人じゃないんだって自分が感じられる場を作っていくということが、今の時代すごく大事なんじゃないかなと思っています。

- 司会

- 主人公の灯さんにもいろんな試練があって、その中で成長していきますが。

- 安達

- 阪神淡路大震災を彼女自身は経験してないですけど、周りには震災で傷を負った方々がいてその傷が癒えることなく抱え続けている。灯の中にもプレッシャーだったり、いろんなものを背負わされている感覚が芽生えたり、それらがいろいろ連鎖して、おそらく灯にのしかかってきたんだろうなと思います。ただそれをはねのけて頑張っていこうというのが神戸であって震災を経験された皆さんの大きな気持ちだったとは思うんですね。「頑張ろう神戸」っていうキャッチフレーズがあったり劇中でも出ましたが「しあわせ運べるように」という曲に勇気づけられて頑張れたということは大事な事実です。でも頑張れと言われても頑張れないことでしんどくなって、自分の苦しみを言葉にできない人が一定数いらっしゃっただろうし今もいらっしゃる気がして。ただただ頑張るんだっていう意味で灯が成長を遂げるというよりは、頑張らなくてもいいんだよということを気づいて、自分らしく自分のペースで生きていくということができるような物語にしたかったんです。人にはそれぞれのペースがあって人それぞれの時間の流れ方があって、それはそれでいいと。すごく時間はかかるけれども、焦らず自分のペースでやっていけばいいんじゃないかなっていうことが、なんとなく伝わるといいなと思って灯の姿を描いてきたつもりです。

- 司会

- 神戸という舞台は多様性の町というか昔から外国文化を受け入れてた町だから人種とか関係ないという風土があるように思いますが。

- 安

- もともと神戸は在日韓国人だけじゃなくて華僑もインドの方もたくさん住んでおられた土地柄で、民族の分け隔てなくその協力し合ったっていうことがあります。それが町の特色なのかもしれないですね。ますます開かれた町になっていくようにしたいと思っています。

- 司会

- その神戸にミナトスタジオを立ち上げられたわけですね。

- 堀之内

- NHKとは切り離したところで映画「港に灯がともる」を作ろうと安成洋さんと共にミナトスタジオを作りました。それをもとに「港に灯がともる」ができました。今はNHKを退職して、成洋さんと一緒にミナトスタジオを運営しています。安克昌さんが書かれている本に「人間の心は傷つきやすい」というくだりがあって「私たちはこれから傷つきやすさにどう向き合っていくのか、傷ついた人を切り捨てる厳しい世の中を選ぶのか、それとも人々が心を癒すことができる優しい社会を選ぶのか」そういう問いかけが書かれているんですね。そういう安克昌さんの問いかけにですね、私たちは映像作品を届けていくことで、優しい世の中を作っていくという志を立てました、それを叶えていくために今2人で会社を作ったんですけれども、その船に一緒に安達監督にも乗っていただきながら、これからも作品をずっと作り続け、届け続けていきたいと思っています。

- 司会

- 映画には絶望のシーンがいくつもありました。どこに救いを求めるのか、どうすればいいんですかって思ってしまいました。

- 安達

- 映画を撮りながら思ったのはお父さんと灯の違いって何なんだろうという事でした。それを考えた時に一つは生きてきた時代がもちろん違う。経験してきたことが違う。でも実はあの親子は性格はとても似ていると思うんです。似ているからこそぶつかるところもある。お父さんにとっては灯ちゃんが一番可愛かったんです。灯は自分のことを誰も聞いてくれない、聞いてほしいのに聞いてもらえないという葛藤も抱えながら生きている。そんな中で、灯はいろんな人と出会って、おそらくちょっとだけ人のことに想像を馳せることができるようになっていって自分の肩の荷がちょっとだけ降りていくような成長を遂げているんだろうなと思って描いていました。お父さんは最後まで重石が取れてない状態で最後の電話をしている、そういう気がしています。結局は一つ大きなテーマとして分かり合えるか分かり合えないか、みたいなことをずっと議論しながら、この作品を作ってきました。生きてきた時間も場所も経験したことも違う人同士が理解し合える訳がないという前提に立った上で、でも同じ時間を同じ場所で一緒に生きている以上をちょっとだけ人のことに想像を馳せることをやめないという姿勢って、自分が本当にできているのかも含めて大事だなということは、映画を作りながら感じました。

この先、お父さんにもそういう日が来るのか、お父さんはずっとこのままなのか、そこは何とも分からないけど、でも半歩でいいからちょっとずつ歩み寄ることになっていったらいいなという願いを込めて、この家族を描いてきたつもりです。

- 堀之内

- どの時代も同じだと思うんですが人って簡単に傷つきますよね。幸せな気分でいた時に、誰かがふっと口にした一言でくよくよしたり。SNSとかでいろんな情報とかが身近に入る世の中ですけれども、他の人たちは傷ついたりしないんだろうなと思うかもしれませんが、実はうまくいっているように見える人でも何かに傷ついている。そういったことに想いを馳せることがすごく大事なんだろうと思います。人は傷つきやすいということをまず知ることの大切さを僕は「心の傷を癒すということ」を読みながら学びました。

- 司会

- 最近はテレビなどで「癒されますね」という言葉が頻繁に出てきます。その裏側にある現代人の傷つきやすさやもろさを安さんはどう見ていますか?

- 安

- 兄の本に書いてあるんですけど、日本的な美徳、まあこれ多分朝鮮半島もあるのかもしれないんですけれども、大変なことがあっても要するに人には言わずに我慢して耐えるっていうことが美徳というふうに言われる。だから自分のしんどい弱音を吐かないで、本当は苦しいのに言えずに自分の中にため込んでしまう。それを兄は本の中で警鐘を鳴らしています。自分の大変さしんどさを出さないのは美徳でもなんでもないと。

- 司会

- 誰も1人ぼっちにしないとか、まあ素晴らしい言葉、宝石のような言葉がいっぱい映画の中に出てきます。「港に灯がともる」は人々に心の希望の灯をともす映画だと言っていいでしょうか?

- 安達

- 本当にちっちゃな灯だと思っています。今回の描いている題材でいうと、ほんの小さな灯の予兆が見えるということがご覧くださった方に伝わるといいなと思っています。

- 司会

- 今日は「みらいシネマ福岡」の立ち上げに素晴らしい映画と製作プロデューサー皆さんに集まっていただきましたけれども、最後に一言ずつお願いしたいと思います。

- 安

- 私は作るというより届ける方でございます。この映画を最初見た時に本当に重たいものを受け取ったようで言葉が出ませんでした。ところが2回3回と見ていくうちに呼吸の在り方が分かって気楽に見ることができました。自分たちがやっていることに意味があるんだろうかと迷った時期がありましたが、その頃から人間には体の栄養だけじゃなくて心の栄養が絶対必要だと。体は健康でも心が健康じゃなくなってしまうと人生は楽しくないし幸せになれないっていうふうに思うようになりました。私たちの作る作品が世の中の希望であり喜びであり心の栄養である、そういうものを作っていきたいという思いが湧いてきました。どんな作品もきっと誰かの希望だったり、喜びになることを目指しながら作りたいと思っています。

(プロデューサー)

- 堀之内

- この映画が始まる前に会場では映画のメイキングムービーが映し出されていたんですけれども、「みらいシネマ福岡」の皆さんがそちらに全部字幕をつけてくださったんですね。その字幕がついているものをちゃんと見たのは初めてですごく嬉しかったです。耳が聞こえない方、目が見えない方、そういった方々を含めて皆さんで同時に感動を分かち合える場というのがここに生まれたということがすごく嬉しかったんですね。本当に涙が出ました。安克昌さんの「優しい世の中を選ぶのか、厳しい世の中を選ぶのか」という問いかけに、私は優しい世の中を作っていきたいと思っています。その優しさって、どういうことだろうと考えたんですね。その時に今の世の中って声が大きかったり、数が多かったり、強いものに寄り添ったり迎合してしまいがちだと思っています。Webでのいじめがあったり弱った人に石を投げるような風潮というのがある中で、数が少なかったり、声が小さかったり、困っている人がいたらそこに寄り添う。それができることが本当に優しい世の中なんじゃないかなと思っています。弱い方々に寄り添う目線を向けて、そのために行動をする。この「みらいシネマ福岡」はそういう場だと思いました。こういう優しい場が日本中に生まれたらいいなというふうに思いました。そういう場で上映できるような希望のある温かい映画をこれからも作っていきたいと思っています。

(プロデューサー)

- 安達

- 今日ここに最初来た時に、赤いジャンパーを着た「みらいシネマ福岡」のスタッフの皆さんがずらっと準備をされていて、今日 これだけの皆さんにお集まりいただいて、お話をさせていただける。人が集まる場所をこうやって作ってらっしゃる皆さんのお姿を見て本当に刺激を受けました。我々は神戸という街でやっていますが、小さな力がいろいろ重なり合って大きな力になっていくと信じて、またぜひ福岡と神戸で連携しながら大きな花を咲かせることができたら嬉しいなと今日、心から思いました。お集まりいただいた皆さん、本当にありがとうございました。

(監督)